インボイス制度は「フリーランスの生き方を踏みにじる」廃止求め3万人の署名提出

消費税

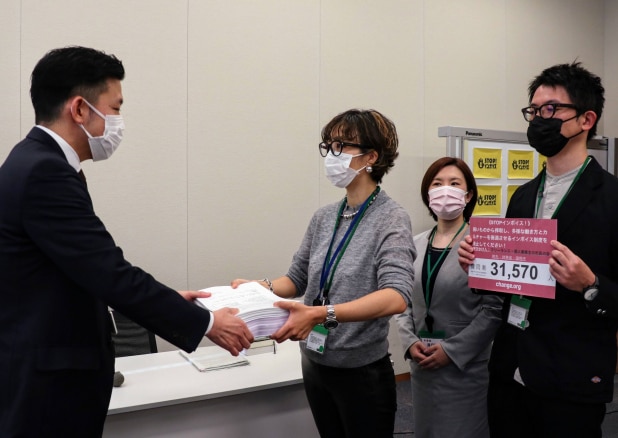

2023年10月から始まる消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の廃止を求め、フリーランスのライターやグラフィックデザイナーらでつくる有志団体が12月16日、3万1570人分の署名を財務省に提出した。提出後に会見を開き「インボイス制度は、フリーランスの生き方や尊厳を踏みにじる制度」と廃止を訴えた。(ライター・国分瑠衣子)

●インボイス制度への完全移行で、取引が打ち切られる懸念

インボイス(適格請求書)とは製品やサービスを売る側の事業者が、買う側の事業者に対し、消費税の税率や税額が分かるように発行する請求書のこと。2019年10月の消費増税で軽減税率が導入され、10%と8%の複数税率になり、売り手と買い手の適正な課税を確保するために始まる。今は4年間の移行期間中だ。

商売をする時に、事業者は売り上げにかかる消費税額から、仕入れや経費にかかった消費税額を引いて(仕入れ税額控除)納税している。一方、課税売上高が年間1000万円以下のフリーランスや零細事業者は、消費税の納税が免除される制度がある。

現状、免税事業者の取引先は「免税事業者から仕入れた」ということを帳簿に記入すれば仕入れ税額控除を受けることができる。しかし、2023年10月1日からは、仕入れ税額控除を受けるための要件が変わる。

これが一般的に言われる「インボイス制度」だ。新制度では売り手が発行するインボイスがなければ、買い手は仕入れ税額控除を受けられない。仕入れ税額控除が受けられない場合、事業者は売り上げにかかる消費税を全額納税しなければならず、負担が大きくなる。

このため免税事業者であるフリーランスや零細事業者は、取り引きが打ち切られる可能性があるとされる。免税事業者がインボイスを発行するためには、課税事業者になる必要があるが、その場合はこれまで免除された消費税を納税しなければならないため、手取り収入が減る恐れがある。

一方、インボイス制度が導入される背景には、公平性の担保もあるとされる。免税事業者が売り上げ分の消費税を納めず、事業者や企業の手元に残る「益税」になっているとされ、公平性を疑問視する声が上がっていた。インボイス制度で免税事業者が課税事業者になることで、国は約2480億円の増収になると見込む。

●「課税事業者になれば約1カ月分の手取り収入が減る」

この日、東京都内で開いた会見では、有志団体「フリーランス・個人事業主の市民の会」を立ち上げたフリーランスのライターの小泉なつみ氏やグラフィックデザイナー、税理士らが制度の問題点について説明した。

税理士の佐伯和雅氏は「免税事業者は約500万人いるとされ、全事業者がインボイス制度に巻き込まれる。課税事業者に転換すれば、生活に耐えられない人が出てくる過酷な制度」と指摘した。また、益税問題については「感情論として『益税』と言われることはあるが、法律上認められていることだ」と話した。

小泉氏は「私の場合、課税事業者になれば約1カ月分の手取り収入が減る計算だ。本来、商取引とは、プロとしての仕事を評価し、一緒に仕事をしたいという思いから始まるものだ。インボイスの有無で選択するのはおかしい。

取引先から課税事業者になることを求められたら断れないし、免税事業者のままだと仕事がなくなる。どちらを選んでも厳しい。フリーランスの生き方そのものを否定するような制度だ」と廃止を訴えた。

複数の出版社で仕事をするフリーランスの編集者の女性は「ここ10年ぐらい報酬は下がり続け、生活するというのがやっとという状況。インボイスが導入されたら廃業か転職せざるを得ない。また、才能がある若手の活躍を阻むことになる」と話す。

●財務省担当者「相談窓口の設置を進めたい」

また、会見前に行われた説明会で財務省の担当者は、インボイス制度導入後も免税事業者制度は残るとし、「下請法の観点で言えば、請求段階で免税事業者であることがわかり買い手が報酬を支払わなかったり、価格交渉に応じなかったりすると、下請法違反になる。課税事業者の登録を検討する免税事業者には、どれだけ価格に転嫁すれば利益が出るかなど相談に乗る窓口の設置を進めたい」と話した。

有志の会は今後、フリーランスや税理士を対象にした定期的な勉強会を開く予定。小泉氏は「まず当事者であるフリーランスがインボイスについて学ばなければならない。全国で同じ問題意識を持った人が陳情や請願をして、問題を可視化してほしい」と話している。